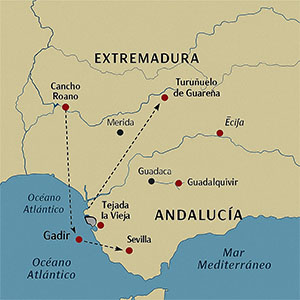

El análisis arqueológico y geohistórico permite identificar un sistema articulado de ocupación del territorio, en el que Andalucía funcionaba como núcleo litoral y Extremadura como espacio de expansión continental.

Presenta una Continuidad geográfica: la cuenca del Guadalquivir y del Guadiana. La cuenca del Guadalquivir, eje natural del desarrollo tartésico, tiene una prolongación natural hacia el NE a través del alto Guadalquivir (Jaén) y hacia el norte por medio del valle medio del Guadiana, penetrando en la actual Extremadura. Ambos ríos fueron corredores naturales de intercambio, de personas, bienes e ideas entre el núcleo andaluz y la periferia extremeña. El Guadiana y sus afluentes permitieron la conexión entre las minas del norte (como Almadén y La Serena) y los centros tartésicos del litoral atlántico, articulando un espacio económico común.

Existe toda una red de asentamientos complementarios. Mientras que Andalucía concentraba los principales emporios costeros y puertos comerciales (Gadir, Huelva, Sevilla), Extremadura albergaba núcleos secundarios pero estratégicos, como:

-

Cancho Roano (Zalamea de la Serena) Uno de los yacimientos más emblemáticos, un complejo monumental con función posiblemente cultual o palacial, compuesto por varias estancias organizadas en torno a un patio central, rodeado por un foso y con una arquitectura de tipo ortogonal. Data del siglo VI a.C. y ha sido interpretado como santuario aristocrático vinculado a las élites locales bajo influencia tartésica.

-

Casas del Turuñuelo (Guareña) Descubrimiento de alto impacto en la arqueología peninsular reciente. Se ha identificado un gran edificio construido con técnicas avanzadas, asociado a un ritual de sacrificio animal masivo (más de 50 équidos). Data del siglo V a.C., momento de transición entre el final del mundo tartésico y el surgimiento de nuevas formaciones culturales en el SO.

-

La Mata (Campanario) Otro ejemplo de arquitectura monumental que refleja una élite local con control económico y capacidad constructiva. Se vincula a actividades redistributivas o ceremoniales.

-

Medellín. El yacimiento destaca como uno de los enclaves más significativos, su necrópolis orientalizante ha proporcionado valiosa información sobre las prácticas funerarias y la interacción cultural durante los siglos VII y VI a.C. Presenta ubicación estratégica, la necrópolis se encuentra a aproximadamente 1 km del núcleo urbano de Medellín, en las proximidades del Guadiana. Se han documentado rituales de incineración, con restos depositados en urnas cerámicas, algunas con influencias estilísticas orientales. Entre los objetos recuperados destacan piezas de orfebrería en oro y plata, marfiles tallados, cerámicas griegas como una kylix ática decorada; y elementos que evidencian la introducción de la escritura en la región. Las excavaciones iniciadas en 1969 han convertido a la necrópolis de Medellín en uno de los yacimientos mejor estudiados de la cultura tartésica, ofreciendo una visión detallada de las influencias culturales y las prácticas sociales de la época. Este yacimiento permite comprender mejor las dinámicas culturales y sociales en el SO peninsular en la Edad del Hierro.

-

y otros enclaves del Guadiana medio.

Estos asentamientos comparten rasgos arquitectónicos, tecnológicos y simbólicos con los del ámbito andaluz, como el uso del adobe, patios centrales, almacenes, depósitos votivos y consumo de bienes de prestigio de origen orientalizante, lo que sugiere una élite local integrada en redes ideológicas y comerciales más amplias, posiblemente bajo la hegemonía del poder tartésico establecido en el sur.

Esta distribución no fue aleatoria, formaba parte de un sistema planificado de aprovechamiento territorial. Extremadura jugó un papel clave como proveedor de materias primas: minerales del Andévalo oriental y de La Serena, pastos para la ganadería trashumante y productos agrícolas de los valles interiores. Esta producción se integraba en un sistema redistributivo coordinado por las élites del suroeste, visibles tanto en los complejos monumentales extremeños como en los enclaves comerciales andaluces.

La convergencia entre los estilos materiales de Andalucía y Extremadura es notoria. Cerámicas, objetos metálicos, iconografía religiosa y prácticas funerarias apuntan a una cosmovisión compartida. Los centros monumentales extremeños pueden interpretarse como extensiones del modelo palacial-religioso del sur, adaptado a contextos periféricos bajo control indirecto o alianza con la autoridad central de Tartessos.

Lejos de ver a Extremadura como un territorio aislado o secundario, la evidencia arqueológica sugiere que formó parte de un sistema regional articulado. Andalucía representaba el núcleo político y económico vinculado al comercio mediterráneo, mientras que Extremadura desempeñaba funciones de soporte productivo, control territorial y legitimación ideológica del poder tartésico en el interior.

Esta relación responde al patrón típico de los primeros estados: concentración de poder en centros costeros y establecimiento de núcleos de control en el interior para asegurar materias primas, rutas y aliados locales.

Varios autores clásicos hacen referencia a Tartessos:

-

Estrabón señala que el río Betis (Guadalquivir) era conocido en épocas anteriores como Tartessos y menciona la existencia de una ciudad homónima en su desembocadura.

-

Avieno describe un entorno geográfico fluvial asociado al Lago Ligustino y a la isla donde se fundó Gadir.

-

En textos bíblicos (Reyes 1,10:21-22) se menciona la flota de Tarsis como fuente de metales preciosos, identificada tradicionalmente con Tartessos.

La ciudad de Ispal, considerada la capital del reino, se ubicaba en una isla fluvial cercana a la actual Sevilla. Funcionaba como centro logístico de redistribución de mercancías agrícolas y manufacturadas, y como punto clave en las rutas de intercambio mediterráneo.

Tartessos fue una civilización de carácter estatal que emergió bajo condiciones geográficas favorables, una base mineral rica y un contexto de fuerte interacción colonial. Representa un caso singular de evolución social compleja en la península ibérica durante la Edad del Hierro, cuyo legado permanece en parte en el registro arqueológico y en los textos clásicos. Fue un sistema cultural articulado, con riqueza minera, red hidrográfica y colonos orientales que estructuraron una civilización estatal precoz, cuyos rastros materiales e ideológicos permanecen como clave para entender la protohistoria peninsular.

* Dra. María del Carmen Calderón Berrocal, Cronista Oficial de Cabeza la Vaca, Secretaria Canciller de la ACROEX y miembro de la Real Asociaciókn de Cronistas Oficiales de España. Academia Andaluza de la Historia, correspondiente por Extremadura

Si (

Si ( No(

No(